野村流伝統音楽協会とは

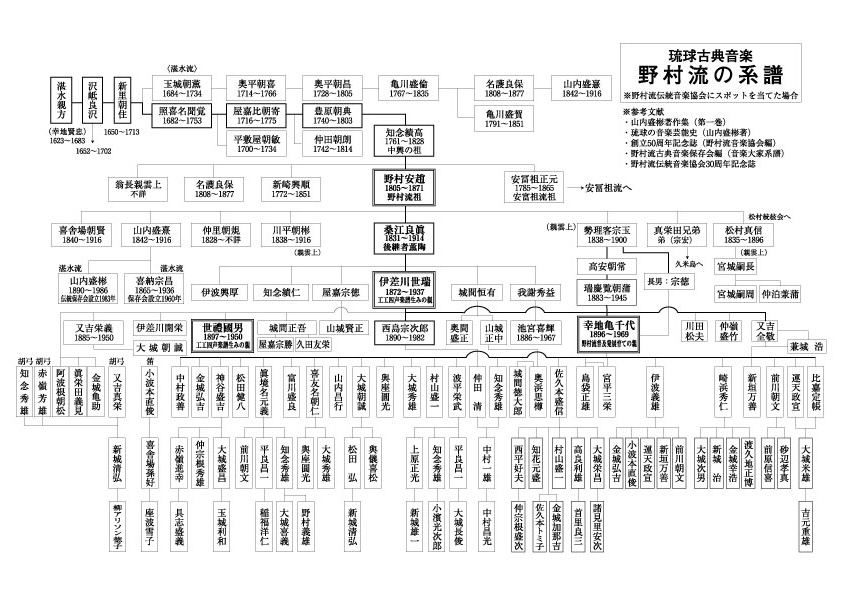

現在、琉球古典音楽には湛水流、安冨祖流、野村流の三流派が存在しますが、本会の源流であります「野村流」の成立は、1867年、時の琉球国王尚泰の命によって、野村里之子親雲上安趙とその弟子がおよそ3年の年月をかけて演奏の技法を譜面化、記号化した楽譜『工工四』(『欽定工工四』または『御拝領工工四』とも呼ばれています)を編纂・完成したことが契機とされ、以来数多くの門弟・愛好家を世に輩出してきました。

本会は、その歴史と伝統ある琉球古典音楽「野村流」を後世に保存・継承すべく、1982年(昭和57年)12月19日、当時の野村流音楽協会那覇支部、同宮古支部、同久米島支部に所属していた57研究所、総勢756人の有志が結集し、新たな音楽・文化団体として、初代村山盛一会⾧の下、「野村流伝統音楽協会」の名称にて発足しました。

本会の設立意義・目的は、野村流の保存・継承と同時に、戦後、野村流名人として名を馳せ、野村流古典音楽の普及発展と後継者育成に尽力された「幸地亀千代」師の功績を称え、その歌風を継いでいくことを掲揚したことです。以降、宮古、久米島の各支部に加え、ハワイ支部、関東支部、本島北部支部を立ち上げるとともに、「研究発表会」、「海邦組踊シリーズ」、を隔年毎に開催するほか、2017年(平成29年)11月には初の海外公演となる「AROHA 伝音ハワイ公演」を成功させ、また沖縄科学技術大学院大学においては、琉球古典芸能公演「琉球の響」を毎年開催して好評を博するなど、県内外において沖縄伝統音楽野村流の普及啓蒙に努めてまいりました。

本会は他の音楽・文化団体と比べて歴史も浅く、発足当初から、組織活動がすべて順風満帆であった訳ではありませんが、歴代会⾧並びに執行部役員が先頭に立ち、会員一丸となって幾多の困難を乗り越えてきた結果、県内有数の音楽・文化団体として認知されるに至ったものと自負しております。そして、2022年12月に創立40周年を迎えたことを機に執り行ってきました様々な記念事業(記念公演、記念誌発刊等々)の総括として、今般、公式ホームページを開設いたします。

急激に時代が変化している昨今、現代の我々もその変化に対応していかねばなりません。本会では、既存会員が効率よく稽古できる環境整備や必要な資料・情報の提供、また将来の担い手となる新たな人材を獲得するツールとして、積極的にSNSを活用していきます。

そして、1 人でも多くの愛好家や実演家の育成は勿論、琉球王朝時代から先達の手で大切に受け継がれてきた伝統芸能、伝統文化を後世に継承していく責務を果たすため、個々の会員が忌憚なき意見やアイデアを寄せ合うことができ、守るべき伝統に新たな付加価値を築いていくことを皆で考え、実践する団体へと成⾧を目指す-それが野村流伝統音楽協会です。

沿 革

1982 年(昭和57 年)

12 月19 日 野村流伝統音楽協会発足。初代会⾧に村山盛一が就任

1983 年(昭和58 年)

2 月2 日 地謡研修部を設置

2 月26 日 免許試験を初開催(師範11 人、教師16 人、胡弓教師3 人)

3 月 宮古支部発足

5 月26 日 創立記念公演・第1回研究発表会を那覇市民会館で実施

1987 年(昭和62 年)

12 月 地謡研修部第1 回海邦組踊シリーズを開催

1991 年(平成3 年)

5 月 久米島支部設立

2005 年(平成17 年)

7 月 第1回琉楽奨励賞審査を実施(琉楽奨励賞10 人、優秀賞7 人)

2014 年(平成26 年)

12 月 第1回古典芸能OIST 公演・琉球の響きを初開催。

2017 年(平成29 年)

2 月 関東支部設立、ハワイ支部設立

2019 年(令和元年)

当会の中村一雄氏が国指定重要無形文化財「琉球古典音楽」保持者(人間国宝)に認定される

2020 年(令和2 年)

4 月 当会教本工工四発刊、舞踊曲CD 発売

2023 年(令和4 年)

4 月 北部支部設立